Кызылординские вести

издается с 1 января 1930 года- : :

- +7 (7242) 40 - 11 - 10

- kizvesti@mail.ru

°C

Ветер: м/с

Влажность: %

Давление: мм

МОЙ ПЕРВЫЙ НАУРЫЗ В ЧАБАНСКОЙ ЮРТЕ

Давид ГЕНИС

Давним читателям нашей газеты представлять Давида Ефимовича Гениса не надо. Он много и часто публиковался в нашем издании, когда работал врачом-эпидемиологом на облсанэпидемстанции. Его научная работа и сейчас – учебное пособие для молодых коллег. Несколько лет назад вышла его книга «Заметки врача: 40 лет в пустынях Казахстана». Сейчас Давид Ефимович живет в США, но свое житье-бытье в наших краях помнит до мелочей. К празднику Наурыз он прислал свои заметки по этому поводу.

Давним читателям нашей газеты представлять Давида Ефимовича Гениса не надо. Он много и часто публиковался в нашем издании, когда работал врачом-эпидемиологом на облсанэпидемстанции. Его научная работа и сейчас – учебное пособие для молодых коллег. Несколько лет назад вышла его книга «Заметки врача: 40 лет в пустынях Казахстана». Сейчас Давид Ефимович живет в США, но свое житье-бытье в наших краях помнит до мелочей. К празднику Наурыз он прислал свои заметки по этому поводу.В те далекие пятидесятые (советские) годы праздник Наурыз, конечно же, официально не праздновался и о нем мало кто говорил вслух. Он отмечается 22 марта, т.е. фактически это день весеннего равноденствия.

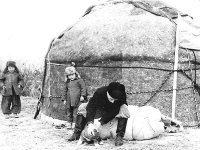

В жизни чабанов начало весны было одним из самых тяжелых сезонов. Холодно. Непогодно. Пронизывающие весенние ветра. Но на зимовках исчерпан заготовленный с лета корм, овцы дипломатии не понимают, им подавай еду. Да на носу расплодная кампания, овцам скоро ягниться. Задержишься, потом их далеко не погонишь. А на весенние пастбища надо уходить чаще всего на многие десятки километров.

И спешили чабаны, снимались юрты, грузились верблюды или машины нехитрым походным скарбом. И – в далекий, медленный, скоростью в неспешный овечий шаг, путь. А вслед им снаряжались в дорогу автолавки райпотребсоюза, медики и прочий служивый люд, призванный «обеспечивать», «снабжать», «оберегать здоровье»... Фактически весь район «ставили на колеса», чем не столько помогали, сколько «участвовали». Однажды неделю по отгонам со мной на нашей машине ездил председатель районного комитета физкультуры и спорта Бакиров. О каком спорте он должен был говорить с чабанами на перегоне и на далеких пастбищах? Но зато на «кипучих» совещаниях в органах районной власти он мог с чистой совестью говорить, что чабаны без его внимания не остались... Сегодня мы называем это показухой, но в те времена такой термин не звучал вслух, ибо легко можно было из зоны пустынь «перекочевать» в зону тайги...

В эти холодные дни ранней весны я тоже оказался в пути. Это был мой первый год работы в районе. Осваивал элементы работы врача в сельской местности и обычаи местного населения. И в один из таких многодневных рейдов вместе с фельдшером, обслуживающим в период перегона чабанов, мы попали на очередную ночевку в юрту старого чабана. Посередине старенькой юрты горит костер, мы вокруг. Сидим в телогрейках. Спереди – тепло от горящего саксаула. Со спины поддувает находящий какие-то дыры и щели ветер. На едкий дымок от костра уже и не отмахиваешься, благо, саксаул это почти бездымное топливо. Где-то за юртой кипит главный атрибут любого казахского дома – самовар.

В юрте не только «кузяин», то бишь чабан, но и четверо мал-мала меньше ребятишек. Они чабанские внуки. Старики взяли их с собой на отгон, дабы скучно не было. Мне это поначалу удивительно было. В такой холод и неустроенность тащить за собой детей? Спросил чабана:

– Ага (так обращаются к старшему), зачем детишек берете с собой, не боитесь за их здоровье?

– Жоқ (нет), не боимся. Құдай сақтасын (бог спасет). Хозяйка есть, кормит их. Не скучно. Пусть привыкают к чабанской жизни. Мы уже старые. Они вырастут, будут знать, как вместо нас отары пасти. Чтобы хорошим чабаном стать, надо с детства всё видеть. Потом в школу пойдут, будут в большом ауле жить, где там они чабанскому делу научатся?

В те времена всё это не воспринималось нами, городскими жителями. Начали власти проявлять заботу о детях чабанов и жителей маленьких аулов. Школы-интернаты появились. Детей чабанов, рыбаков, охотников, сельчан из благих побуждений собирали в интернаты, переселяли в поселки и города. И фактически отторгали их от древних народных традиций и опыта своих родителей. Только в 80–90-е годы об этом стали писать и говорить. После десятилетки в чабаны не очень ребята хотели.

А в той походной юрте еще и мы, трое гостей, прибавились. День давно уже ушел далеко на запад, оставив нам только свет холодной луны. Чабан, не спеша, моих ребят расспрашивает, говорят они между собой на казахском. Что-то понимаю, что-то мне переводят. И мы все, как и его овцы, тоже кушать хотим. Чабан важно восседает, хозяйка хлопочет, что-то готовит серьезное, судя по всему.

Где-то к концу позднего вечера кухня наконец выдает свою продукцию. На наш дастархан (клеенка-скатерть на полу) ставится большой казан, а в нем что-то горячее, пышущее паром, среднее между супом и кашей. Всем нам хозяйка раздает деревянные ложки. Садимся вокруг казана. Пиршество началось. Ребятишки ждут, пока взрослые свои ложки пустят в дело. И тут же шумно атакуют казан. Я пока еще

присматриваюсь.

Не спешу запустить и свою ложку в общий котёл, куда уже спешно «ныряют» все внучата и их опекуны. Поели, ложки вытерли. Вот тут меня и просветили, что это за день, и что мы с таким аппетитом отхлебали…

Оказалось, попал я к ним в праздничный вечер. Новый год. Наурыз называется. А ели мы праздничную еду – наурыз-коже. По поверьям, в этом супе-каше должно быть не менее семи продуктов: мясо, рис, лапша, картошка, лук, жир, пшено. Всё, что будет в котле, потом будет в этом доме весь следующий год. Таким было моё знакомство с новогодним обычаем в далекой степной юрте кочующего чабана, где вокруг на несколько километров больше никого не было.

(Из книги «Заметки врача: 40 лет в пустынях Казахстана», 2016, США).

Читать газету в PDF

Объявления

28 сентябрь 2020 г.

2 434

0

25 сентябрь 2020 г.

2 628

0

22 сентябрь 2020 г.

2 835

0

Архив

| « Июнь 2025 » | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | ||||||